2025年6月1日,最新修订的《保障中小企业款项支付条例》将正式开始施行,其第九条新增了一款规定,要求大型企业不得与中小企业约定“背靠背”条款向中小企业支付款项,再次引发大家对“背靠背”条款的关注。本文将从“背靠背”条款的性质、效力及债权人救济路径等几个方面,结合法律理论与判例实践,谈谈我们的看法,供读者参考。

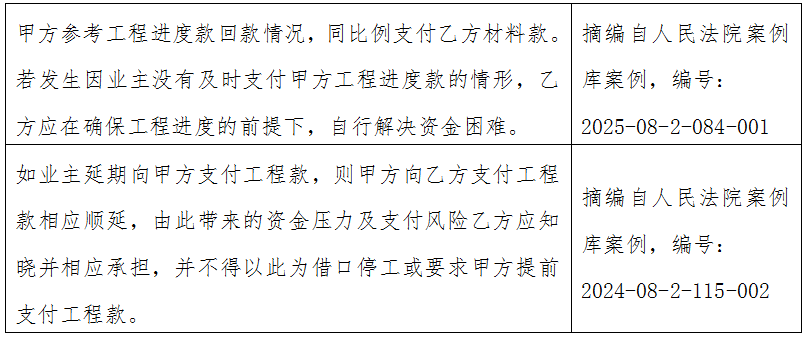

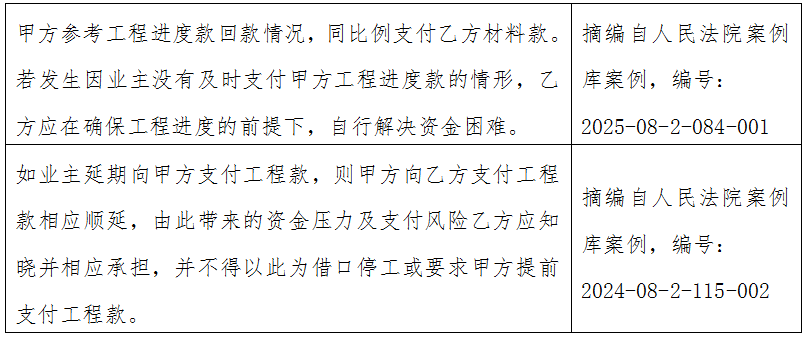

在展开讨论之前,先来看看什么是“背靠背”条款。所谓“背靠背”条款,就是合同中关于“一方以收到第三方付款作为向另一方支付条件”的相关约定。通俗来说,就是“上家给了我钱之后,我才向下家给钱”,我们在此列举一些常见的“背靠背”条款:

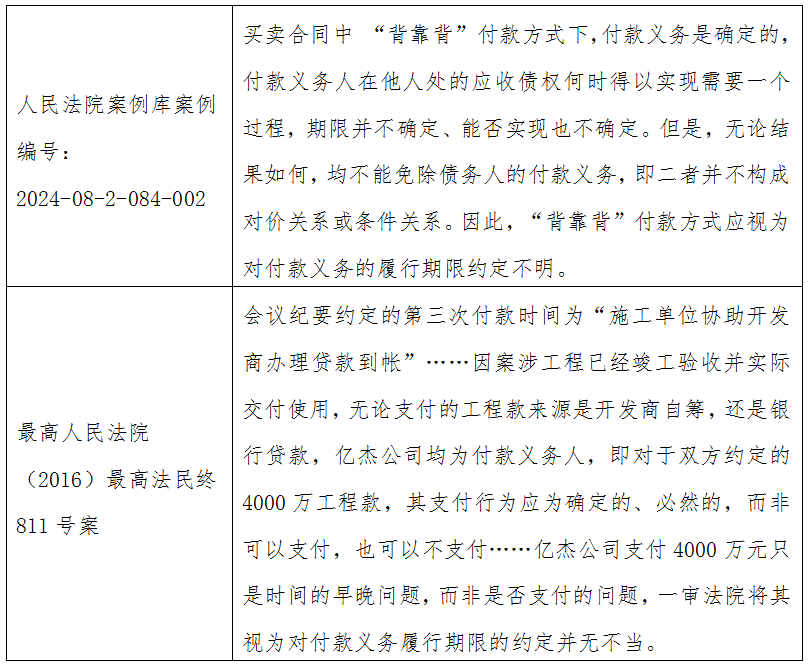

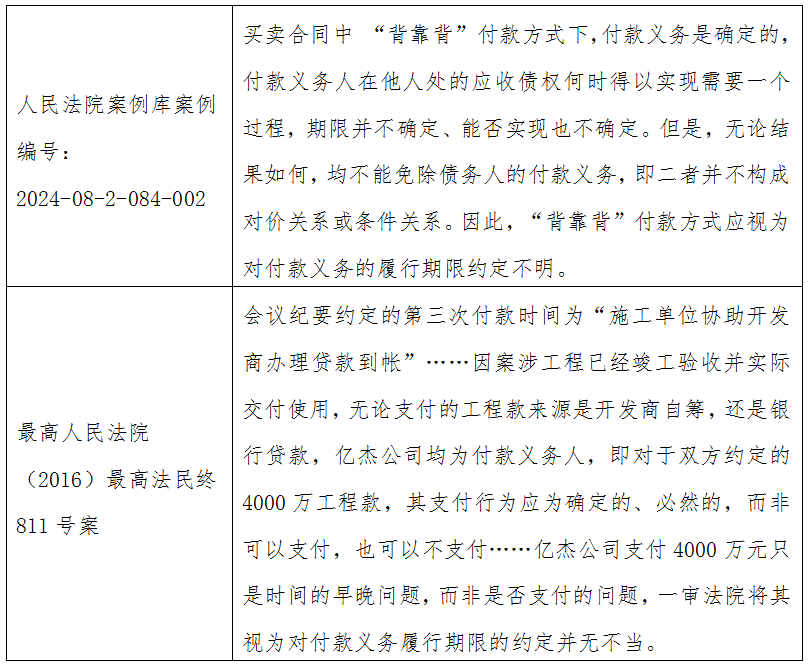

(一)“背靠背”条款约定的民事行为不属于附条件或者附期限的民事法律行为《民法典》第一百五十八条规定:“民事法律行为可以附条件,但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为,自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为,自条件成就时失效”,第一百六十条规定:“民事法律行为可以附期限,但是根据其性质不得附期限的除外。附生效期限的民事法律行为,自期限届至时生效。附终止期限的民事法律行为,自期限届满时失效。”由此可见,无论是附期限还是附条件的民事法律行为,都有一个明显的特征:将条件的成就或期限的届至(满),作为民事法律行为生效或失效的前提。但是,常见“背靠背”条款的合同,以建设工程施工合同或买卖合同为例,都是双务、有偿合同,即由一方提供工程或货物,另一方则应支付价款或采用其他方式作偿。也就是说,若合同有效,在“背靠背”情形下,债务人的付款义务本身就是有效的、确定的,并非因第三人向债务人付款而产生,也不会因第三人长期拖延向债务人付款而消灭,所以,“背靠背”条款既不属于民事法律行为所附的条件,也不属于民事法律行为所附的期限。《人民法院报》曾在2024年8月15日第7版刊登《“背靠背”条款属性的体系化考察》一文,该文认为:“将‘背靠背’条款认定为含有该条款合同的条件或期限,意味着整个合同的效力均受到‘背靠背’条款的控制,付款义务人未收到合同以外第三方的款项,拒绝向对方当事人支付,整个合同将不发生法律效力。这样的解释结果不仅与当事人本来的缔约意图和意思表示相背离,也脱离了‘背靠背’这一付款条件约定的本意,更造成了法律适用体系的抵牾和解释论的不协调。”(二)“背靠背”条款是关于民事法律行为附履行期限的约定《最高人民法院第二巡回法庭法官会议纪要第三辑》记载的最高法二巡2021年第17次法官会议纪要中(见该书第180页),对于“当事人约定以第三人的履行作为一方履行债务的条件,如何理解该约定的性质和效力”这一问题,明确表示采纳“履行附期限说”,认为:“该约定形式上属于对履行所附的条件,但实质上则是附期限履行的约定”。需要明确的是,民事法律行为的履行期限,与附期限的民事法律行为中的期限是两个截然不同的法律概念。民事法律行为中的履行期限是指当事人对生效后的权利义务关系设定的义务履行时间,在期限届至前,义务人无需履行义务,权利人也无权强制要求其提前履行。而对于附生效期限的民事法律行为,在约定的期限到来前,当事人之间的民事权利义务关系则尚未实际产生。在“背靠背”情形下,债务人的支付行为是必然的,并非可以支付,也可以不支付,只存在何时支付的问题,也就是履行期限不明确的问题。

大型企业、机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,约定大型企业、机关、事业单位从第三方收到款项后,才向中小企业付款,在此情形下的“背靠背”条款无效。早在2020年9月1日, 《保障中小企业款项支付条例》(即修订前的《保障中小企业款项支付条例》,以下称“2020年版《支付条例》”)就开始施行,其第六条第一款规定:“机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件,不得违约拖欠中小企业的货物、工程、服务款项”,第八条规定:“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。大型企业从中小企业采购货物、工程、服务,应当按照行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项”。由此可见,一般而言,当机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,若约定机关、事业单位以收到第三方付款作为向中小企业支付款项的条件或者按照第三方付款进度比例支付中小企业款项,致使付款期限超过了60日甚至更久,则类似约定极有可能因违反了行政法规的强制性规定而被认定为无效。但是,对于大型企业与中小企业签订的“背靠背”条款,是否属于对付款期限做了不合理的约定,能否适用2020年版《支付条例》第六条及第八条将其认定为无效,2020年版《支付条例》未予明确,在司法实践中尚存一定争议。2024年8月27日,最高人民法院在《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》(以下称“《批复》”)中明确指出:“大型企业在建设工程施工、采购货物或者服务过程中,与中小企业约定以收到第三方向其支付的款项为付款前提的,因其内容违反《保障中小企业款项支付条例》第六条、第八条的规定,人民法院应当根据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定该约定条款无效”,对上述争议的裁判尺度做了统一回应。值得注意的是,尽管在一般情形下,法律适用应当遵守“不溯及既往”的原则,但最高人民法院在发布《批复》时明确指出:“对于2020年9月1日前大型企业和中小企业签订此类条款引发的纠纷案件,虽然不能直接适用《批复》规定,但是最高人民法院处理该问题的态度是一贯的”。换言之,即便是对于2020年版《支付条例》施行前大型企业和中小企业签订的“背靠背”条款,人民法院也会按照《批复》的相关精神予以处理。为回应实践中的争议,国务院于2025年3月17日公布了修订后的《保障中小企业款项支付条例》(以下称“新《支付条例》”),并将于2025年6月1日起施行。新《支付条例》第九条第二款规定:“大型企业从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项;合同另有约定的,从其约定,但应当按照行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项,不得约定以收到第三方付款作为向中小企业支付款项的条件或者按照第三方付款进度比例支付中小企业款项”。该规定在性质上应当属于强制性规定,根据《民法典》第一百五十三条第一款,相关“背靠背”条款应当认定无效。但值得注意的是,无论是新《支付条例》还是《批复》,对于“背靠背”条款的无效情形,都存在着适用主体的限制,即仅限于大型企业(含机关、事业单位)作为债务人(付款义务人)、中小型企业作为债权人的情形。至于何为大型企业、中小型企业,新《支付条例》并未直接明确相关划分标准。不过,工业和信息化部等部门曾于2011年6月18日公布《中小企业划型标准规定》,国家统计局也曾于2017年12月28日公布《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,这两份文件通过从业人员、营业收入、资产总额等指标,将不同行业的企业分别划分为大型、中型、小型和微型等类型,读者可自行查阅该两份文件以作参考。(二)在上述情形之外,“背靠背”条款若系当事人基于平等和自愿的原则订立,通常情况下应认定为有效通常情况下,认可“背靠背”条款的有效性是当前法院的主流观点,也正是基于此,才会进一步衍生出司法实践中关于“背靠背”条款性质的争议。一般情况下,“背靠背”条款的订立双方均系理性的商事主体,对“背靠背”条款的文义有着明确的认识,是通过平等协商、基于真实意思表示就“背靠背”条款达成的合意;尤其是对收款方而言,一般都充分知晓“背靠背”条款的潜在风险,即其可能无法及时收到款项的风险,并在知晓该风险的前提下自愿订立“背靠背”条款,所以“背靠背”条款并不当然违背公平原则。北京市高级人民法院对建设工程施工合同中的“背靠背”条款就曾明确支持有效,现行有效的《北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》(京高法发[2012]245号)第22条指出:“分包合同中约定待总包人与发包人进行结算且发包人支付工程款后,总包人再向分包人支付工程款的,该约定有效。因总包人拖延结算或怠于行使其到期债权致使分包人不能及时取得工程款,分包人要求总包人支付欠付工程款的,应予支持。”从立法目的看,新《支付条例》第九条第二款,正是为了避免大型企业利用自身优势地位,通过“背靠背”条款拖欠中小企业账款。反之,如果大型企业同意中小企业通过“背靠背”条款向其支付款项,实际上是有利于缓解中小企业的资金压力,从而保护中小企业的经营与发展;如果中小企业之间同意对方通过“背靠背”条款向自己支付款项,若一概否认“背靠背”条款的有效性,则会给负有付款义务的中小企业造成压力,也违背了合同自治的原则。因此,如果盲目参照新《支付条例》第九条第二款和《批复》,将所有的“背靠背”条款一概认定为无效,将有悖新《支付条例》的立法初衷。人民法院案例库中的“夏某平、夏某华诉刘某浪等买卖合同纠纷案”(编号:2024-08-2-084-002),在“裁判要旨”部分也指出:“普通中小企业之间的相关诉讼纠纷不能简单套用该批复的规定,应当结合案件具体情形,并根据民法典等相关规定作出处理”。因此我们倾向性认为,在新《支付条例》和《批复》规定的情形之外,若双方尤其是收款方明确知晓“背靠背”条款的法律风险,通过平等协商,基于真实意思表示订立的“背靠背”条款,一般应认定为有效。

债权人可以起诉债务人,以双方没有约定履行期限或履行期限约定不明为由,请求债务人支付款项。如上所述,“背靠背”条款是对履行期限的约定,若被认定为无效,即可以视为双方没有约定履行期限,若被认定为有效,即可以视为双方对履行期限约定不明确。此外,如果“背靠背”条款系债务人提供的格式条款,根据《民法典》第四百九十六条第二款相关规定,“提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容”,债权人如果能成功主张该“背靠背”条款不成为合同的内容,则也可以视为双方没有约定履行期限。《民法典》第五百一十条规定:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定”,第五百一十一条规定:“当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:……(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时请求履行,但是应当给对方必要的准备时间”。根据上述规定,“背靠背”情境下的债权人可以依次按照以下步骤主张权利:1、与债务人(付款义务人)就支付期限协商达成补充协议;2、协商不成的,根据合同相关条款或者交易习惯确定支付期限;3、仍无法确定的,通过公司催款函或律师函等形式,书面要求债务人支付款项,并载明合理期限(如30日内,具体根据合同内容而定,合理即可);4、债务人在该期限内仍未支付的,即可向法院提起诉讼,诉请法院判令债务人支付。不过,鉴于新《支付条例》第九条已经明确规定了:“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,从其约定,但付款期限最长不得超过60日”,所以,对政府机关或事业单位为付款义务人、中小企业为债权人的“背靠背”情形,中小企业则可以根据实际情况,直接以货物、工程或服务交付之日起30日或60日内作为付款期限主张权利。如果债务人根据“背靠背”条款,以尚未收到第三方款项为由,拒绝向债权人支付款项的,如果符合条件,债权人还可以尝试起诉第三方。《民法典》第五百三十五条规定了债权人的代位权,即:“因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利,影响债权人的到期债权实现的,债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利,但是该权利专属于债务人自身的除外”,而根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第三十三条的规定,前述划线部分应当理解为:“债务人不履行其对债权人的到期债务,又不以诉讼或者仲裁方式向相对人主张其享有的债权或者与该债权有关的从权利,致使债权人的到期债权未能实现的”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十四条更是直接明确了实际施工人的代位权:“实际施工人依据民法典第五百三十五条规定,以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利,影响其到期债权实现,提起代位权诉讼的,人民法院应予支持。”不过,代位权诉讼的司法规则相对复杂,在“背靠背”情形中,如果债务人具备支付能力,我们仍建议债权人优先适用路径一,如果债务人不具备支付能力,再考虑适用路径二。结语:

综上,“背靠背”条款的性质已然明确,是关于民事法律行为附履行期限的约定;对于“背靠背”条款的效力,需结合案件事实具体情况具体分析;债权人在向债务人主张权利时,则应结合个案情况和债务人的支付能力,选择合适的路径依法维护自身的合法权益。

王国君 律师

四川蜀鼎律师事务所执行主任

四川蜀鼎律师事务所专家委员会主任

法学硕士,成都市优秀律师,连续三届成都仲裁委员会仲裁员,四川省专精特新企业联盟副理事长,四川省企业服务联盟副理事长。

执业29年来,先后为国家机关省国资委、省交通厅、省应急厅,国有企业紫坪铺公司、中铁二局、中铁二十五局,上市公司中自科技、蜀道装备,大型民企恩德集团、睿宏集团,金融机构农业银行、中信银行等数百家各类主体提供常年法律顾问、专项法律顾问及民商事案件代理服务,被众多当事人誉为“专家型、决策型”法律顾问,为当事人避免或者挽回经济损失逾百亿元。

📞电话:13982095298

📧邮箱:2214578018@qq.com

本科毕业于上海财经大学金融学专业,硕士就读于中国政法大学法律专业,曾先后就职、实习于中国银行四川分行、北京天达共和律师事务所。

📞电话:18054781732

📧邮箱:Zhang_Tieling@163.com

TOP

TOP